Urban Patio – Hofhausentwurf

Konzeptioneller Entwurf für ein Hofhaus in städtischer Lage

Hofhäuser

Das Hofhaus war einst der weit verbreitetste Wohnhaustyp. Auf allen Kontinenten bildeten sich ähnliche Strukturen heraus. Zum Schutz vor dem Klima sowie gesellschaftlichen Einflüssen boten sie ihren Bewohnern Schutz. Erst im Zuge der Moderne und insbesondere der Ausrichtung auf die autogerechten Stadt lösten sich diese Formen nach und nach auf. Das Hofhaus galt als unübersichtlich, schmutzig und nicht mehr zeitgemäß. So mussten beispielsweise in China ganze Stadtteile dem Bau von Hochhäusern und Wohnblocks weichen. Die große Errungenschaft, seinen Bewohnern einen privaten Außenbereich inmitten einer dichtbebaute Struktur zu bieten ging damit verloren.

Heute gibt es weltweit zwar wieder gute Beispiele, doch zusammenhängende Siedlungsstrukturen findet man nur noch in den Altstädten des Orients, den heissen Ländern Afrikas, Südeuropa und Lateinamerika. Außerdem gelten sie wegen der Ausbildung einer doppelten Fassade zu teuer.

Alternative zu freistehenden Häusern

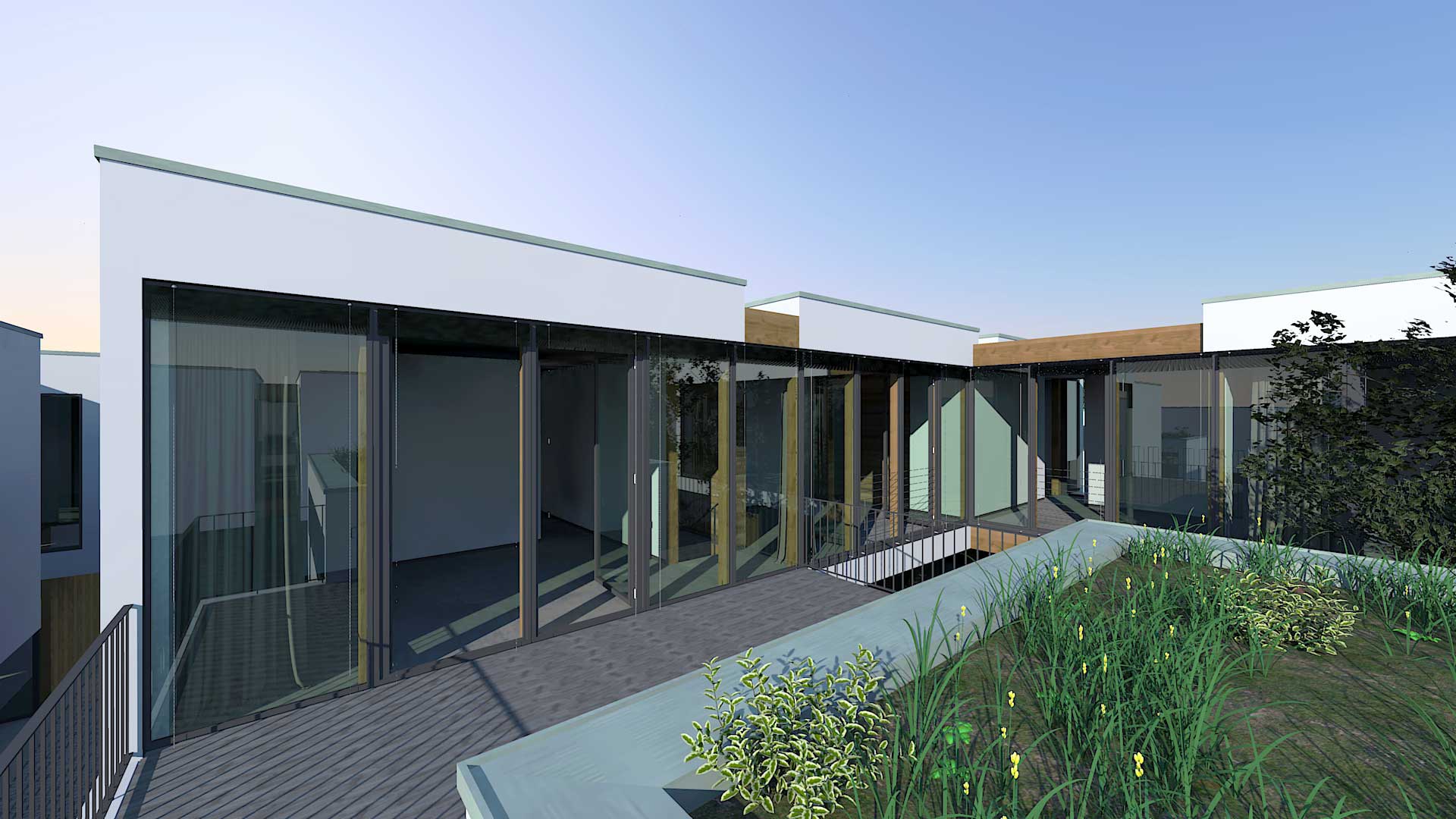

Dennoch stellt sich die Frage ob die Hofhaustypologie bei sich veränderten Gesellschaft- und Klimabedingungen hierzulande eine Alternative zum vorwiegend freistehenden Wohnhaus oder Block sein könnte. In diesem Entwurf soll untersucht werden, wie weit eine introvertierte Bauweise in Anlehnung an eine traditionelle Hofhaus-Bauweise annehmbar ist. Die überbaute Grundstücksfläche beträgt dabei wie beim freistehenden Einfamilienhäusern ca. 50-60%. Dabei steht eine vielfältige Nutzung des Hofraums mit fließendem Übergang zu den Innenräume im Mittelpunkt. Der dreiseitig geschlossene Hof soll für eine introvertierte Nutzung ausreichend Schutz bieten. Zugleich aber auch genügend Sichtachsen zum öffentlichen Raum offenhalten. Der Lichteinfall soll durch eine gestaffelte Bauweise begünstigt werden. Eine Einzel- wie gemeinschaftliche Nutzung soll zu erkennen sein. Die Siedlungsstruktur gleicht der einer klassischen Wohnsiedlung in Ortrandlage.

Hofhäuser – eine Wohnform der Zukunft

Die Hofhaustypologie mit einem geschützten Außenbereich im Inneren des Hauses könnten einige offene Fragen beantwortet werden. Durch den Innenhof sind die Räume des Hauses nicht nur besser vor klimatische Einflüssen geschützt, sondern auch vor Stresseinflüssen aus der Umwelt. Statt der Öffnung des Hauses zum öffentlichen Raum, wenden sich die Räume des Hofhauses vorwiegend dem zentralen Innenhof zu.

Die Höfe sind hierbei nicht größer als ein Wohnzimmer mit Terrasse und nicht höher als 1-2 Geschosse. Das Haus ist zum Wohnen für Familien, Wohngemeinschaften mit kleineren Büros, Ateliers oder auch einem Laden gedacht. Auch eine kleine Kita, Praxis oder Café fänden darin Platz. Der Hof wird dabei von den Bewohnern gemeinschaftlich genutzt.

In Städten mit meist mehr als 5 Geschossen sind solche Struktur auch als Dachhöfe oder in Form von eingeschobenen Loggien denkbar. Entscheidend ist eine verschachtelte Bauweise die genügend Luft und Licht hineinlässt und zugleich einen geschützten Außenraum herstellt.

Wie funktionieren Hofhäuser?

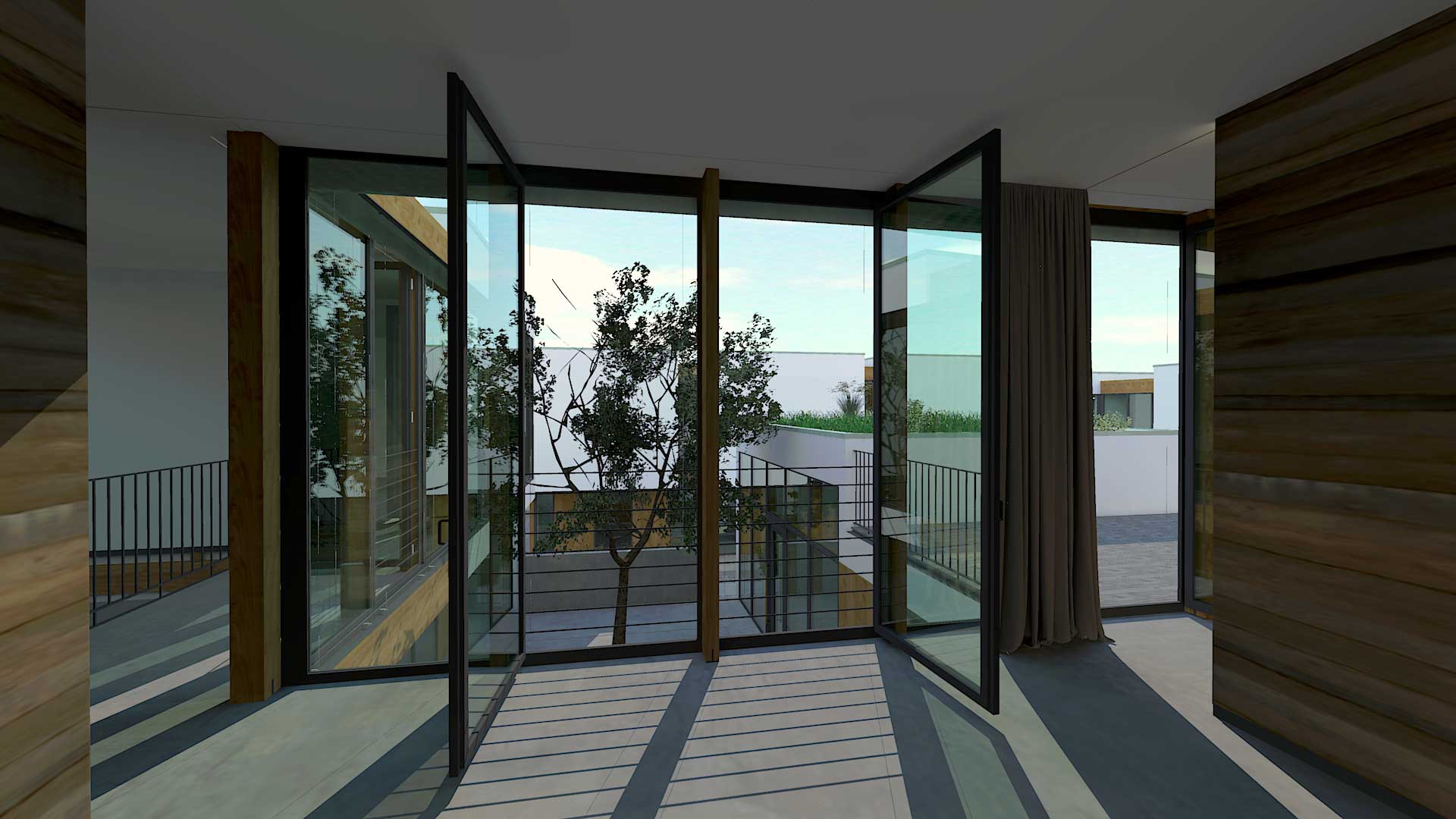

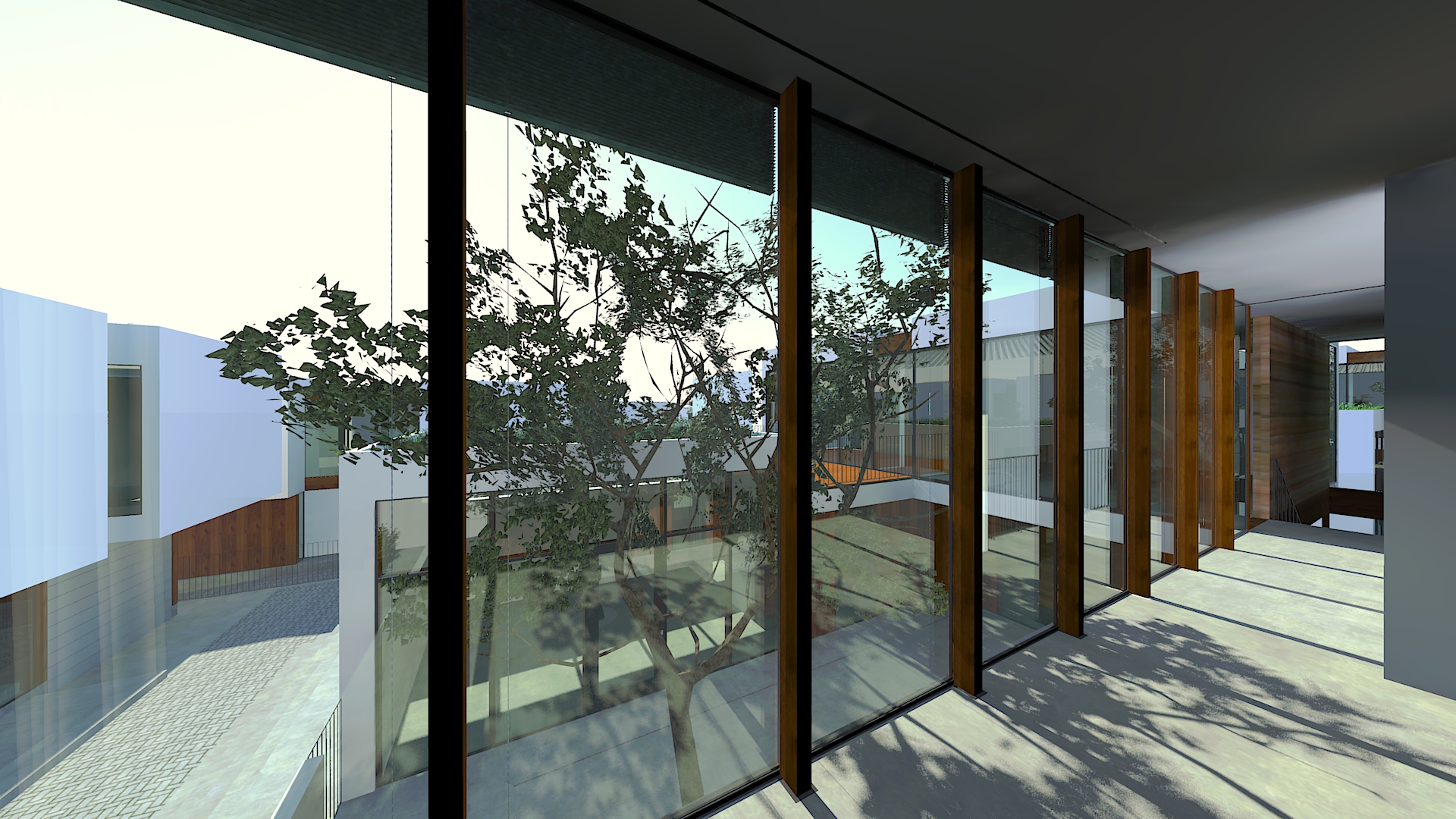

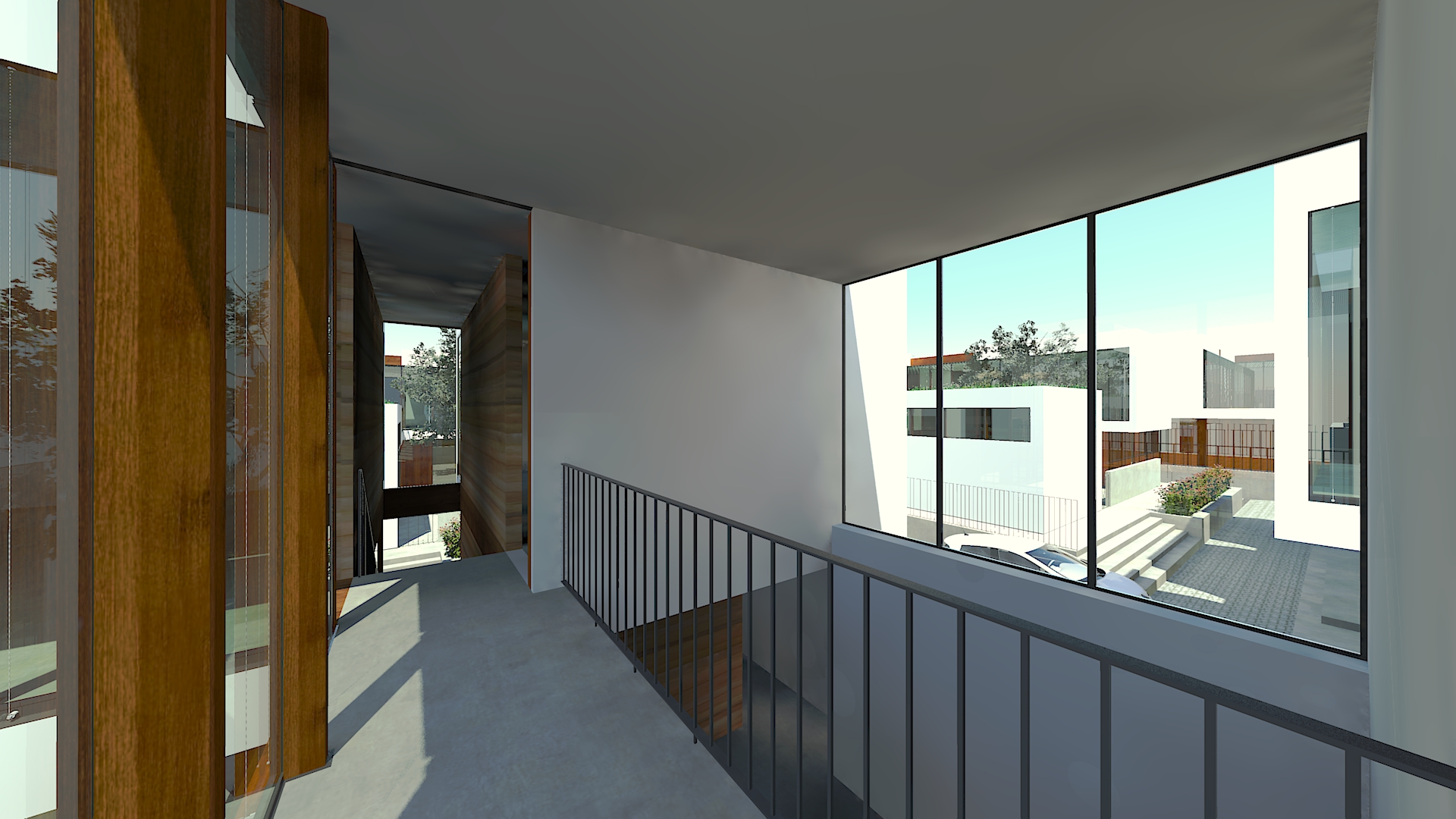

Die Typologie von Hofhäusern unterscheidet sich von freistehenden Häuser oder Blöcken durch eine ringförmige Erschließung und Versorgung. Die Räume werden nicht über einen zentralen Kern im Inneren des Hauses, sondern über eine verschachtelte Führung von Treppen und Fluren erschlossen. Die einzelnen Räume sind um die Hofachse rotierend aneinander gereiht. Belichtung und Belüftung erfolgt weitestgehend über Fenster und Türen zum Hof. Der Hof kann allseitig, als auch nur teilweise geschlossen sein. Ebenso kann dieser ebenerdig, oberhalb eines Ladengeschosses oder als Dachhof eines Stadthauses angeordnet sein.

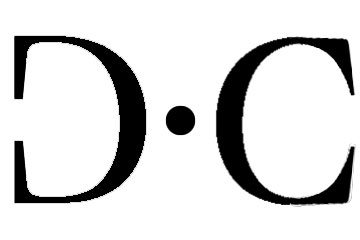

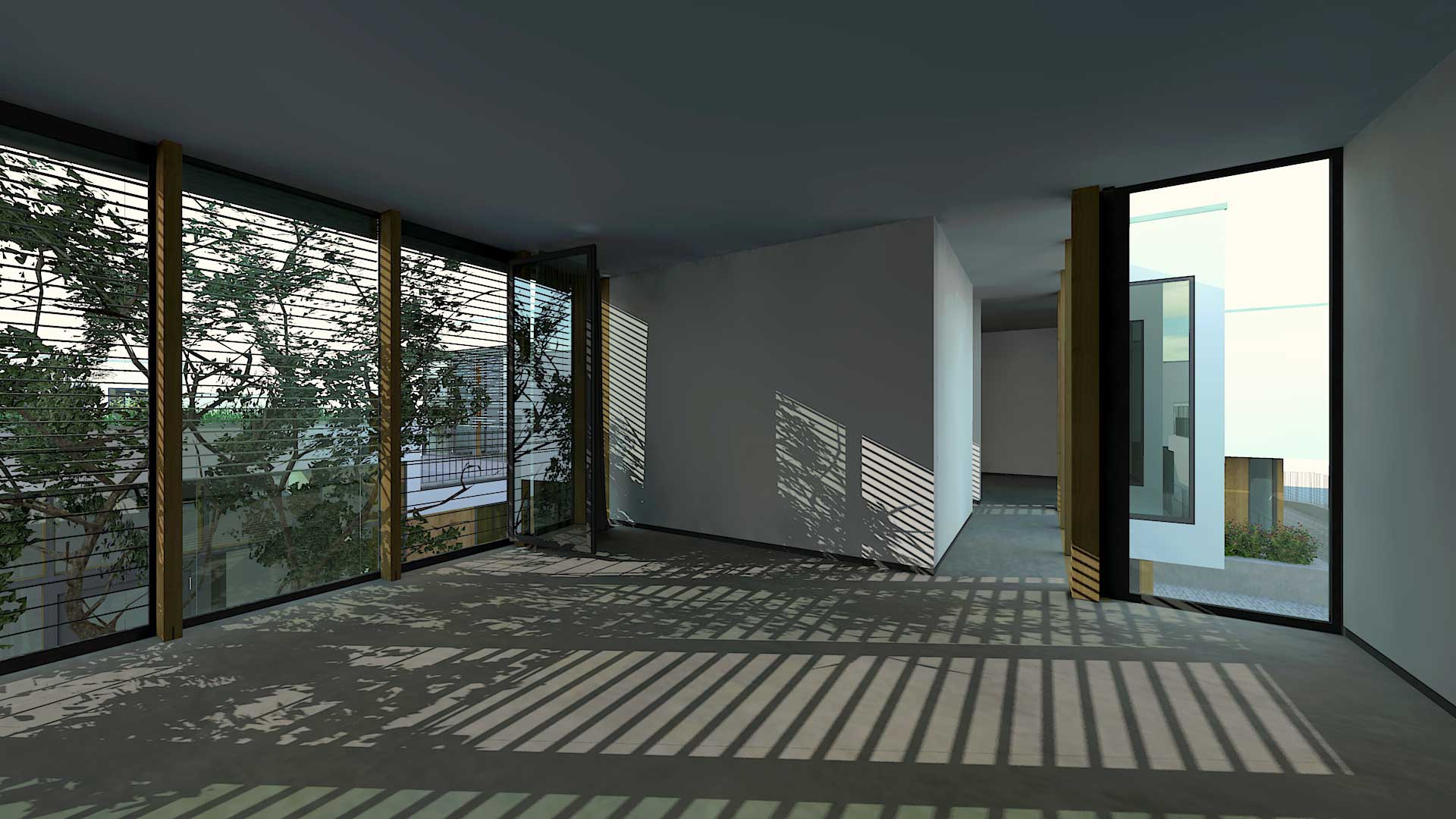

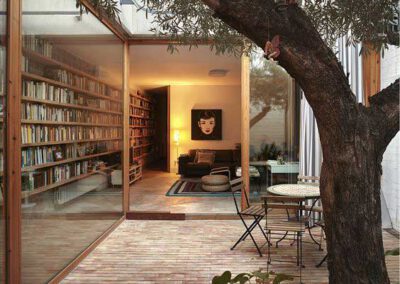

Die Innenräume gehen fließend in den Hof über und können so freier genutzt werden. Es entsteht ein großzügiger und vor allem privater Außenraum inmitten einer dicht bebauten Struktur. Der Hof ist dabei nicht größer als ein großes Wohnzimmer mit Terrasse und max. 2 Stockwerke hoch. Er verbindet alle umliegenden Räume zu einer geschlossenen Einheit. Als erweiterter Wohnraum lädt ein privater Innenhof, ähnlich wie ein Balkon oder angrenzender Garten dazu ein, diesen ebenso zu nutzen und zu gestalten. Für 6 Monate im Jahr kann hier gepflanzt und geerntet werden, gekocht und gegessen, gewohnt und in heißen Sommernächten auch geschlafen werden. Das Klima im Haus ist dabei durch die weit öffenbaren Fenster deutlich angenehmer als in einer Geschosswohnung. Das untere Geschoss ist zurück gesetzt, sodass die angrenzenden Wohnbereiche vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen geschützt sind. So können die Türen und Fenster in den Sommermonaten auch bei Regen geöffnet bleiben.

Zur Nutzung ist der Hof besonders zum Kochen, Essen und Verweilen geeignet. Bei geöffneten Fenstern und Türen ist es nur ein kleiner Schritt nach draußen. Durch den fließender Übergang zwischen Innen und Außen wird der Wohnraum ein Ganzes. Möbel und Assecoires lassen sich bequem nach draussen bringen und auch mal mehrere Tage stehen lassen. Auch eine dauerhaft installierte Außenküche ist denkbar. Zum Verrichten kleinerer Arbeiten, Sport machen etc. ist der Hof ebenso geeignet.

Der Fussboden im Innenraum geht stufenlos in den Hofraum über. Durch einen wenige Zentimeter hohen umlaufenden Versatz entsteht im Boden eine Vertiefung über die das Wasser zur Aussparung in der Bodenplatte läuft und den Baum bewässeert bevor es in die unterirdische Zisterne weitergeleitet wird. Die geschosshohen Holzelemente zwischen den Fenster und Türen schaffen ein stillvolles Ambiente.

Nähe und Distanz der Bewohner

Das Hofhaus kann aber auch in mehrere kleinere Einheiten unterteilt werden. Dabei lässt sich das Wohnen und Arbeiten mit Büro oder Atelier leicht kombinieren. Insbesondere für das betreute Wohnen oder für Mehr-Generationen-Wohnen ist das Hofhaus besser geeignet als eine kompakte Wohnhausstruktur. Denn in besondere Weise entsteht durch die angrenzende Nähe über die Blickbeziehungen im Hof bei gleichzeitig abgetrennten Wohneinheiten ein Zugehörigkeitsgefühl aller. Durch die ringförmige Anordnung der Räume um den gemeinsamen Hof besteht bei gleichzeitiger Nähe auch die Möglichkeit sich zurückzuziehen, ohne dass sich Wege zwangsläufig kreuzen. Hierzu haben die einzelnen Einheiten nicht nur einen eigenen Zugang zum Hof, sondern auch von der Straße aus. Auch die technisch getrennte Versorgung der Wohnungen über eine Ringleitung ist unproblematisch.

Ausrichtung der Baukörper und Licht

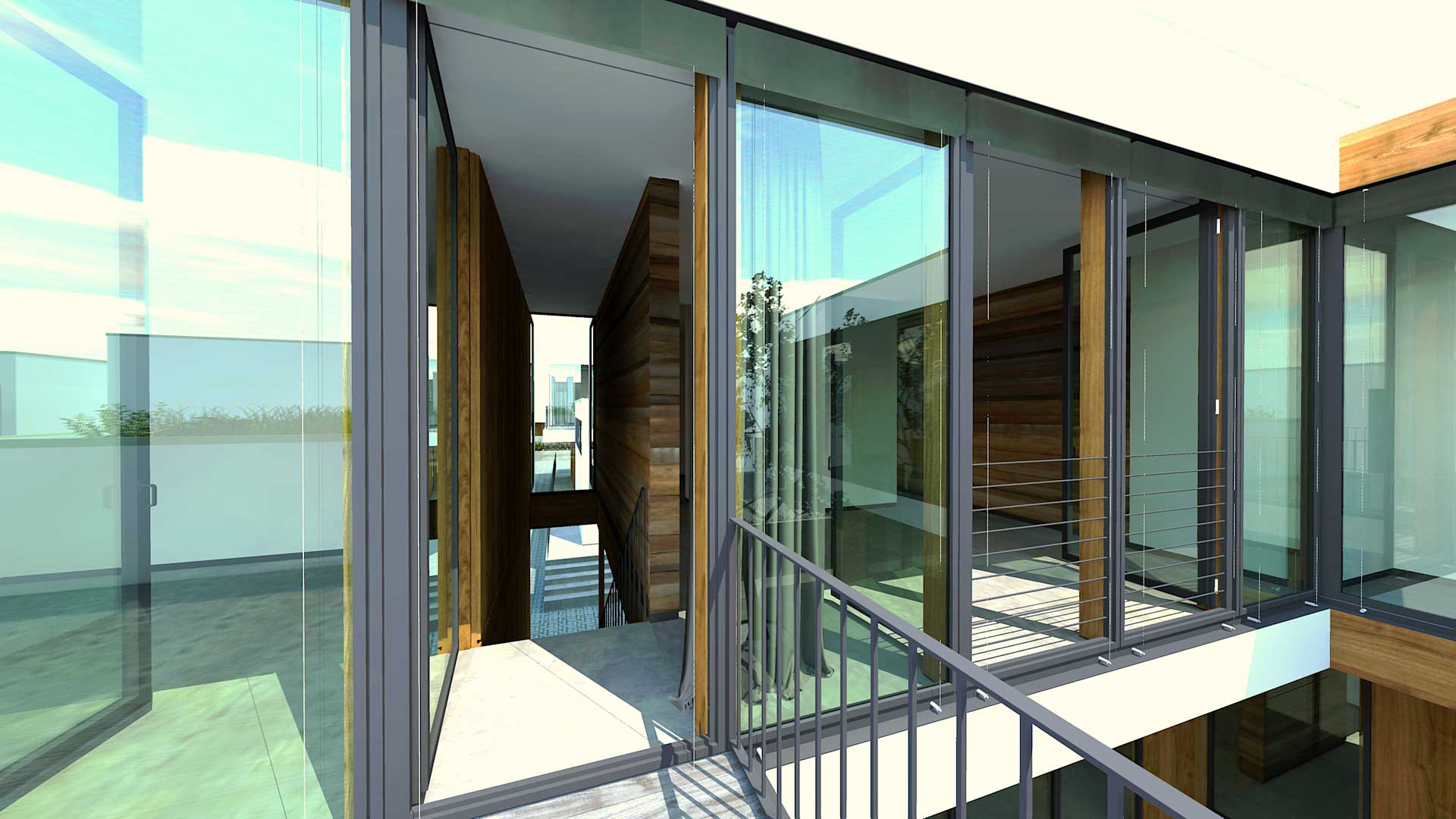

Zur optimalen Lichtausbeute sind die zweigeschossigen Baukörper im Norden und Osten angeordnet. Das eingeschossige Atelier mit Dachterasse liegt auf der Westseite des Hofes. Im Süden öffnete sich der Hof zum öffentlichen Raum. Hier sind die baulichen Strukturen teilweise aufgelöst und nicht höher als ein Geschoss. Eine halbhohe Mauer, ein Fahrradunterstand oder Bepflanzungen begrenzen den Hofraum so, dass die gesellschaftlich übliche Transparenz bewahrt bleibt. Zugleich ist für aussrecihend Lichteinfall noch genügend Licht in den Hof. abfallenden Schatten verdeckt erst in den Abendstunden das gegenüberliegende Haupthaus. So kann durch den Verlauf der Sonneneinstrahlung der komplette Hof über den Verlauf eines Tages ausgeleuchtet werden. Die Aufteilung der Räume sieht vor, dass Wohnbereiche im zweigeschossigem Flügel von morgens bis Abends direktes Licht über die Hoffenster erhalten. Eingang, Bäder, Toiletten und Abstellräume sind im nördlichen Trakt des Hauses angeordnet und werden über die Fenster zur Straße mit Licht und Luft versorgt. Das Altelier welches zum Arbeiten, auch als Wohnung oder Laden genutzt werden kann, wird neben einem schmalen Lichtband in der Westfassade hauptsächlich über die vollflächige Verglasung zum Hof versorgt. Zur undrekten Lichtverteilung sind die aufgeständerten Baukörper bewusst in hellen Farben oder ganz weiß gehalten.

Raumklima

Um das Aufheizen des Gebäudes über die großzügige Verglasung zu vermeiden sind im Obergeschoss raumhohe Jalousien vor den Fenstern und dahinter Vorhänge angeordnet. Das Atelier ist ab mittags durch die teils geschlossenen Wände nach Süden und Westen geschützt. Der Hof ist mit einer offenen Seite nach Süden ausreichend belüftet. Der Baum der nicht nur Schatten spendet, sondern auf Feuchtigkeit abgibt, wird mit freistehenden Pflanzen ergänzt. Das Gründach wird übe die Zisterne automatisiert bewässert und sorgt zudem für kühlere Luft. Ab dem Nachmittag spendet das Atelier im Hof Schatten. Durch den eingearbeiteten Versatz in die Bodenplatte Bodenplatte des Hofes

Blickbeziehung zu den Nachbarn

Ein- und Ausblicke werden durch die verschachtelte Anordnung der Baukörper weitestgehnd so gelenkt, dass neugierige Blicke zum Nachbargrundstück nur über schmale Fenster von Fluren oder ebenso wenig atracktiven Aufenthaltsorten innerhalb der Wohnung möglich sind. Um so intensiver sind die Blickbeziehungen innerhalb des eigenen Hofes. Wer in einem Hofhaus wohnt, entscheidet sich bewusst dazu. Hier ist der offener Blickkontakt erwünscht. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten des Rückzuges. Die Räume im Untergeschoss die eher der gemeinschaftlichen Nutzung vorbehalten sind, lassen sich mit raumhohen Vorhängen verschliessen. Vom Obergeschoss aus Richtung Süden und Westen ist der Blick frei. Über das Gründach neben der Dachterasse hinweg kann man auf die umliegenden Gebäude, Wege und Strassen blicken. Jedoch sind Einblicke in die Nachbarhäuser durch die verschachtelte Bauweise ebenso wie umgekehrt in das eigene eher unspannend. Nach außen wird dieser Hofhaus-Entwurf dennoch einer demokratischen bzw. offenen Bauweise gerecht. Zahlreiche Fensteröffnungen sowie der zu einer Seite geöffnete Hof bieten genügend Ein- und Ausblicke.

Eingang

Fensteröffnungen und Eingangsbereiche bewusst transparent ausgebildet. Der Einblick womit der Eindruck der Abschottung vermieden werden soll. So bieten sich gelegentliche Einblicke in den Hof an, womit . Für zusätzliche Zäune und Mauern zur Abgrenzung zum Nachbarn besteht demnach keine Notwendigkeit mehr.